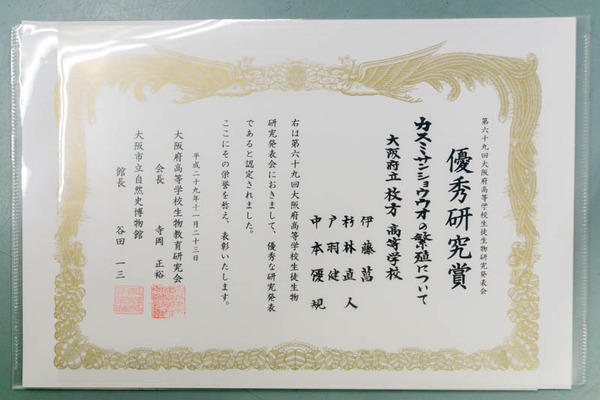

枚方高校生物飼育部がカスミサンショウウオの人工繁殖の研究で大阪府高等学校生徒生物研究発表会にて優秀研究賞を受賞したそうです。

(みせてもらった賞状)

最初にこの話を聞いたとき、何を言っているのかよくわからんけど、カスミサンショウウオの人工繁殖をしているクラブってどんな部やねんってなったので、枚方高校へ実際に聞きに行ってきました↓

今回の取材には僕すどんにくわえ、枚方高校出身というくら@ひらつーが同行。

食堂がなくなってショックだと言っていました。(※今年別の業者になって復活したそうです)

そんなわけで生物飼育部の主な活動場所である生物実験室にやってきました。

話題のアニメ「けものフレンズ」にかけて『いきものフレンズ』と描かれた看板は文化祭の時に作ったんだそう。

生物飼育部は名前のとおり、生き物を飼育したりするクラブ活動で、部員は3年生が5人、2年生が4人、1年生が3人の計12名。1年生が全員男子、2〜3年生が全員女子といった構成です。

活動内容としてはやはり生物を飼育するのが主目的で、生物実験室にはたくさんの生物がいました。

テスト期間であろうと生物相手ということもあって、必ず餌やりと水換えは行うそうです。

また普段の生き物飼育以外にも、採集などのためのフィールドワークを年に20回程度行なっていて、受賞した研究も、フィールドワークで採集してきたカスミサンショウウオを人工繁殖させたかたち。

フィールドワークを行う場所は近隣にかぎらず、和歌山県の加太で磯生物の調査を行なったり、

さらに生物飼育部の活動は動物だけに留まらず、野菜を育ててみんなで収穫し、

収穫した野菜を調理してパーティーをしたりと、ナニコレめっちゃ青春やん状態です。

最近は収穫した柿を干し柿にしたりも。

枚方高校出身のくらも、生物飼育部とかあったっけな?と言っていましたし、卒業生の方もほとんどがご存知ないと思います。それもそのはず、生物飼育部は去年の7月に同好会としてスタート。

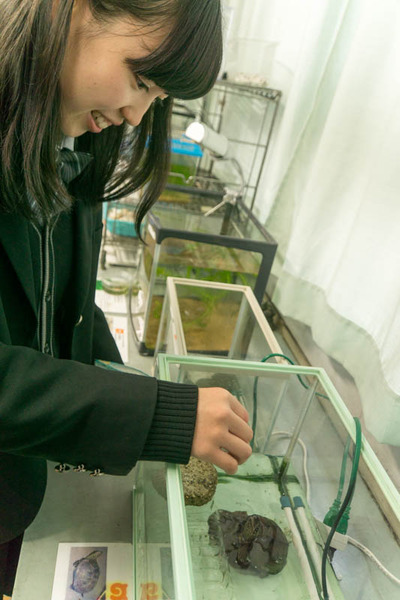

顧問である三井裕明先生が主導となって有志により生物飼育同好会が結成されたそうで、三井裕明先生はお話を伺ってみるとガチガチの生物好きの、生物担当の先生でした。(現代文担当とかじゃなくてなんとなくよかった)

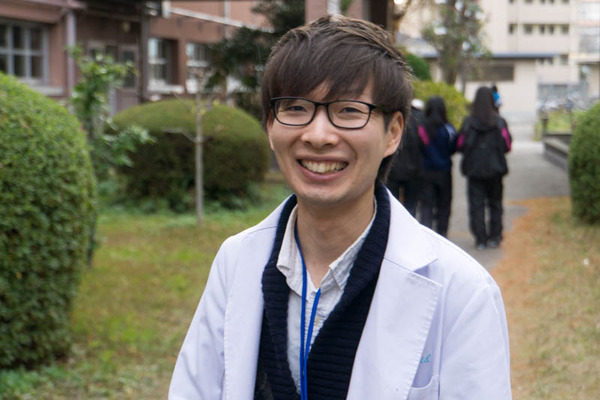

現在部長を務めている葛原さんも、生物実験室でメダカを眺めていたところを三井裕明先生にスカウトされて入部したんだそう。

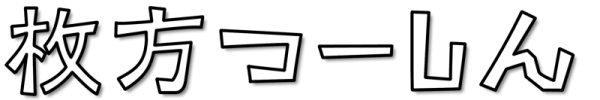

そんなわけで部室内で育てている生物を見せていただきました↓

先日の山田池公園の池の水全部抜くで登場し、驚かれていたニホンイシガメ。結構レアだそうです。

カワバタモロコという日本固有の魚も。

個人的にはオイカワってどうぶつの森で釣れる魚やん!ってなりました。

そしてこちらはなんか箱がいっぱい並んでいますが、これはゲンジボタルの幼虫が入っているそうです。

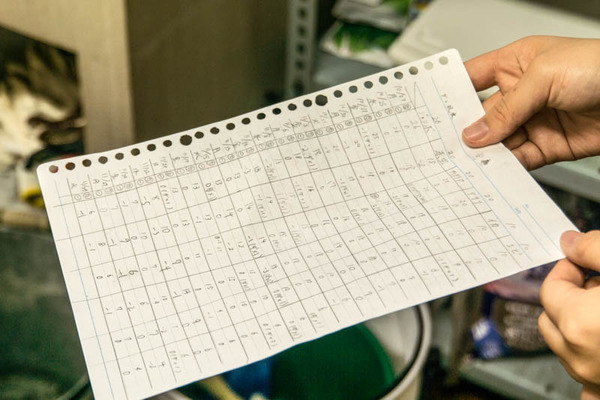

ホタルが何を食べるのか、どの餌がどのくらい減っていたのか、毎日記録をとっているそうです。研究感。

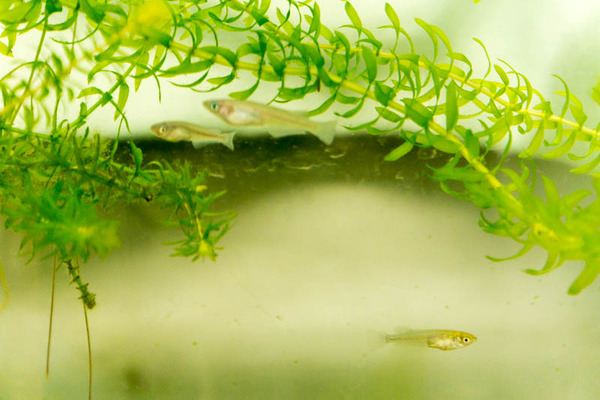

そしてこちらは受賞する要因となったカスミサンショウウオ。

採集してきた個体2体がタマゴを産み、それを孵化させて育て、採集地に返すまでの一連の研究が評価されたそうです。

なお、カスミサンショウウオを育てるにあたって一番気をつけたのは温度管理で日陰に置いたり色々と対策をとったそうです。他にも共食い防止のために1匹1カップで育て、ピンセットで餌やりなど色々と大変だったんだとか。

そんな苦労を乗り越えて、9月には同好会から部へと昇格し、12月には第69回大阪府高等学校生徒生物研究発表会で受賞するにいたったそう。

部員のみなさんは家で動物が飼えないので、ここで活動しているという人も多かったですが、ダンゴムシを飼っている人、カナヘビを飼っている人などもいるんだとか。入部したらミミズも触れるようになったという部員さんも。

中でもやはりガチの生物好きだったのは前述の三井裕明先生と葛原部長のふたり。生物のことを聞くとすぐ返事が返ってきて、その一挙一動に生物愛を感じるものがありました。葛原部長は爬虫類が好きとのことだったので、爬虫類好き女子高生として活動できるんじゃないかと思うレベル。

そんな生物飼育部ですが、現在は校内の池をセメント等で固めて生物が住める池づくりを行っているそう。DIY。

今回お話を伺ってきて思ったのは、僕も高校の時にこんなクラブがあるなら入りたかった!それをすごい思いました。キッチリ成果も出して、楽しそうなステキなクラブ活動。

1月には山田池公園の池の水全部ぬくと生物飼育部がコラボするかもしれないそうですし、こんなに魅力的なら来年度は、生物飼育部目当てで枚方高校にやってくる生徒もいたりするかもしれませんねー!

以上、枚方高校の生物飼育部の活動内容でした!

◇関連記事

これまでの枚方高校関連の記事

ちなみにひらつーとしては枚方市内の中学校・高校のクラブ活動には興味がありまして、何か紹介してほしい!という内部の方がいらっしゃいましたらご連絡いただけると嬉しいです。内部からなら何とか話が通しやすいのでー!